未成年と窃盗事件

1 未成年者と窃盗事件

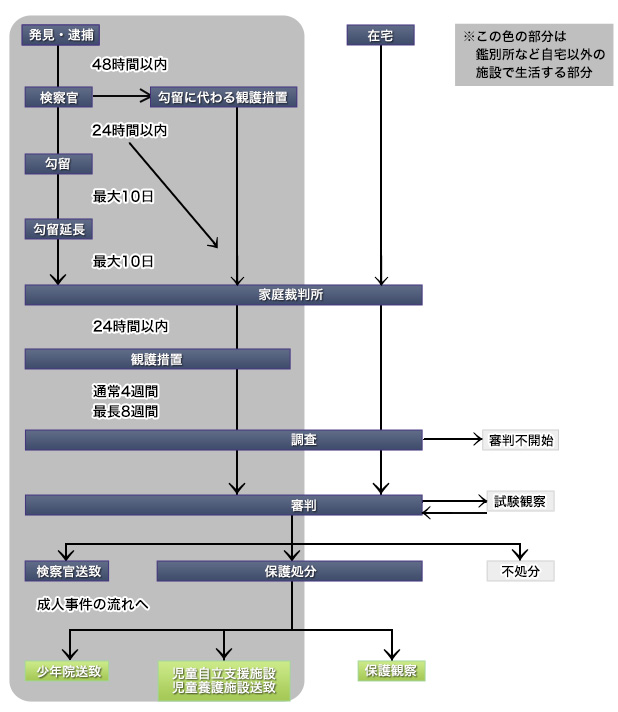

未成年が、窃盗事件を犯すと、成人の窃盗事件とは異なった手続きが行われます。

少年事件手続で特徴的なのは、すべての少年事件が家庭裁判所に送致されること、家庭裁判所の審判の前に調査を行うこと、家庭裁判所調査官が配置されていること、審判の手続きが非公開で裁判官の主導の下で行われること等を挙げることができます。

未成年が、窃盗事件を犯すと、警察や検察が必要な捜査を遂げた後、家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所に送致されると少年審判を行うか否か判断がされることになります。

家庭裁判所で審判開始の決定がなされると、少年審判が行われます。

少年審判は、非行事実と要保護性を審判対象としています。

この二つの事項を審理したうえで、家庭裁判所は不処分決定、保護処分決定といった終局決定を行います。

2 未成年者と窃盗事件数

「令和4年犯罪白書」によると令和3年の少年による一般刑法犯の検挙人員は2万930人で、そのうち窃盗で検挙された人員は1万869人です。

半数以上が窃盗による検挙だということです。

万引きや自転車盗、特殊詐欺の受け子など、少年が巻き込まれやすい窃盗事件は数多くあります。

窃盗が少年非行の代表的な犯罪類型であるといえます。

3 未成年者の窃盗事件の弁護士の役割

⑴ 身体拘束への対応

身体拘束は、心身ともに未熟である少年にとって重大な影響を与えるものです。

少年が通学している学校に事件が発覚すれば最悪の場合、退学処分になりかねません。

このような事態は今後の少年の更生に大きな影響があるといえます。

仮に、窃盗事件を起こし身体を拘束された場合は、身体拘束からの解放に向けた刑事弁護活動が重要になってきます。

また、身体拘束の前の段階ならば、身体拘束の回避に向けた活動を行うことが重要です。

身体拘束の回避や解放は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで実現する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士が身体拘束の回避・解放に向けた刑事弁護活動を行います。

⑵ 取調べへの対応

少年事件における取調べで注意すべきことは、少年の未熟性ゆえに捜査機関に迎合的な供述調書が作成される可能性が大きいということです。

このような少年の意に反する供述調書でも、捜査機関が作成した調書は家庭裁判所にすべて送付されるため裁判官の目に触れることになります。

このような事態を避けるべく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。

窃盗事件に強い弁護士が、接見を行い直接取調べ対応のアドバイスを行うことで、少年の意に反する供述調書が作られることを未然に防止します。

⑶ 付添人としての活動

弁護人は、少年審判に向けて少年の付添人となって活動します。

付添人は、少年の反省更生を見極めたうえで、審判不開始を目指し裁判所に審判不開始を求める意見書を提出することもあります。

仮に審判開始決定がなされた場合は少年の処遇については裁判官や調査官と交渉を重ね不処分決定を目指すこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では未成年の窃盗事件についても多く取り扱っています。

初回相談料は無料です。

窃盗事件でお困りの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。