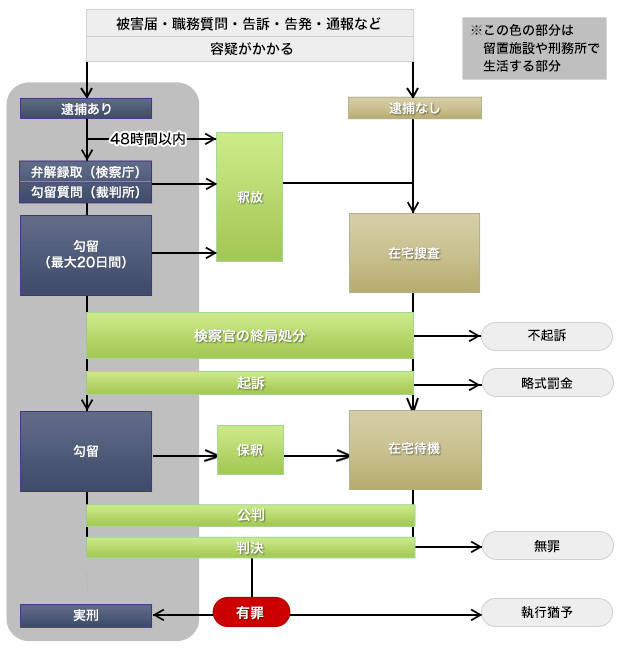

窃盗事件の流れ

1 窃盗事件の捜査の開始

窃盗事件が発覚すると捜査機関による捜査が始まります。

窃盗事件が発覚すると捜査機関による捜査が始まります。

捜査とは、窃盗事件の証拠を集め、犯人の発見・確保をおこなうことをいいます。

捜査の一環として、逮捕や勾留が行われることになるのです。

窃盗事件が発覚する主な原因として、被害届、職務質問、自首、告訴、告発、通報等があります。

被害届と告訴という言葉は、よく耳にします。

告訴と被害届に何か違いはあるのでしょうか。

告訴と被害届があればともに捜査機関が所定の捜査を始めることに違いはありません。

告訴と被害届の最大の違いは、犯人の処罰を求める正式な意思表示があるかないかです。

告訴には犯人処罰する正式な意思表示が含まれています。

被害届にはこのような正式な意思表示が含まれません。

2 窃盗事件の逮捕

窃盗事件が起こると、捜査機関に窃盗事件の犯人と判断された人は、逮捕される可能性があります。

窃盗事件で逮捕された場合行われる手続きとして、警察・検察による弁解録取という手続きがあります。

弁解録取は、警察・検察が逮捕された方の言い分を聞くためにおこなわれている手続きです。

窃盗事件で逮捕されると、最大72時間もの間、拘置所または留置所で過ごすことになります。

この期間は、弁護士を除くと、基本的に家族の方ですら面会をすることができません。

警察・検察による取調べも行われますが、逮捕初期の段階では、弁護士が付いていることも少なく、また、日常とは異なった環境に置かれることもあり、混乱した状態で取調べに臨むことも多いです。

このような状況で行われる取調べでは、自分の意図が警察・検察に正確に伝わらないことも多々あります。

窃盗事件で逮捕された場合、早急に窃盗事件に詳しい弁護士相談すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士が、依頼後直に面接に伺い適切なアドバイスをおこないます。

3 窃盗事件の勾留

窃盗事件の逮捕後、容疑者は勾留される可能性があります。

窃盗事件で勾留されると最大20日間の間身体を拘束されることになります。

窃盗事件で勾留される場合、一定の手続きを行う必要があります。

窃盗事件の勾留手続きは、検察官が勾留請求を行うことで始まります。

勾留請求があると、裁判官による勾留質問という手続きがおこなわれます。

勾留質問は、裁判官に被疑事実に対する被疑者の意見を伝え、裁判官が勾留の可否を判断する手続きです。

勾留質問後、裁判官が勾留を認めると勾留状が発せられ実際に勾留されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、多くの窃盗事件を取り扱っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談無料です。

ご相談いただければ、窃盗事件に詳しい弁護士が勾留の手続きに臨む容疑者に適切なアドバイスを行います。

4 窃盗事件の裁判

窃盗事件で勾留されて捜査を受けた後は、検察官によって起訴の決定がされることがあります。

起訴が行われると、窃盗事件について犯人が被疑者と同一であるか、窃盗があったのか、あったとしてどのくらいの刑罰にすべきかについて判断する裁判が行われます。

裁判の最後には判決が言い渡されることになりますが、裁判上の主張により当然刑の程度は変わってきます。

窃盗事件の裁判に臨むにあたっては、窃盗事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご依頼ください。