執行猶予にしてほしい

1 窃盗事件の執行猶予とは

執行猶予とは,窃盗事件の裁判で有罪判決をうけた場合,その刑の執行を一定の期間猶予し,その期間に他の罪を犯さなければ刑罰権が消滅するという制度です。

執行猶予の制度は,刑の執行において生じる社会からの隔絶といった弊害を避けつつ,執行猶予期間中の猶予取消可能性により再犯防止を担保することにより,犯人の社会復帰を可能にすることを目的としています。

窃盗事件をおこしてしまい,裁判になったとしても執行猶予付の有罪判決であれば,その刑の確定後直ちに刑の執行を受けることはなくなります。

刑の執行を受け,刑務所に入ることはないのです。 これまでの生活と同じように会社・学校に通いながら,社会の中で更生を目指すことが可能になります。

ただし,注意してほしいのは,窃盗事件の執行猶予にも不利益は存在するということです。 例えば,下記に詳しく説明しますが,再度の執行猶予の制限事由とまります。 また,学校の先生や看護師等一定の職業については資格制限になりますし,現在就業している職業の失職事由になることもあります。

2 窃盗事件の執行猶予の基準

窃盗事件の裁判で執行猶予付の判決が言い渡す際,裁判官は,どのような事情を考慮して執行猶予付きの判決をするのでしょうか。

窃盗事件の場合,基本となるのは窃盗行為の計画性や犯行態様,被害金の大きさ等の事情から当該窃盗事件の責任の大きさを判断します。

そのうえで,なぜ窃盗行為に及んだのか,前科前歴の有無,被害弁償の有無,反省の有無,年齢,家族への影響等の事情を考慮することにより執行猶予付きの判決を言い渡してよいかを判断します。このような事情を裁判上で適切に主張して初めて執行猶予付の判決を獲得できることになります。

窃盗事件で裁判になった場合に,執行猶予を獲得する可能性を上げるには窃盗事件を数多く取り扱っている弁護士に依頼することが近道といえます。

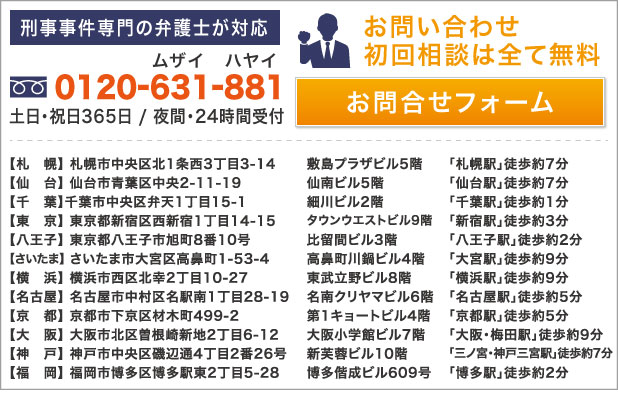

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,窃盗事件を多くこなし経験も豊富です。 窃盗事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

3 再度の執行猶予

執行猶予期間中の再犯については、一般的に実刑判決になると言われています。

しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。

法律上、

- 2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け

- 情状に特に酌量すべきものがある

- 再度の執行猶予期間中における犯行ではない(保護観察の仮解除中を除く)

という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予判決を得ることが可能となります。

執行猶予制度の改正

改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。

⑴再度の執行猶予の条件緩和

これまでは、1年以下の懲役又は禁錮刑を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予を付すことが可能でした。

改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予を付すことが可能になります。

拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予を付す対象となる刑の幅が広がります。

⑵保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予

改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予を付すのは不可能でした。

改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予を付すのが可能となります。

ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。

⑶執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続

執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。

これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。

執行猶予期間中に窃盗事件を起こしてしまい,裁判になってしまった場合,再度の執行猶予付き判決が言い渡されることがあります。 再度の執行猶予になる条件は,当然のことながら初度の執行猶予の条件より厳しいです。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,執行猶予中に犯した窃盗事件であっても実際に再度の執行猶予を獲得した事例が存在します。 あきらめず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。