窃盗事件と裁判

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

窃盗事件で行われる訴訟手続きの種類としては、通常の訴訟手続き、即決裁判手続き、略式手続があります。

1 窃盗事件と即決裁判手続き

窃盗事件の即決裁判手続きは、公判における判決の言渡しまでの手続きを一日で行う裁判手続きです。

窃盗事件の即決裁判手続きは、窃盗事件の事案が明白であり、軽微で争いがないこと、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等の事情から相当と認められるときに行われることになります。 窃盗事件の即決裁判手続きの最大の特徴は、裁判所が判決で拘禁刑の言渡しをする際、必ず執行猶予付の判決を言い渡さなければならないことです。

また、公判期日1日で終了することから勾留中の場合は、通常の公判手続きに比して、早期に身体拘束から解放されることになります。 一方で、窃盗事件で即決裁判手続きによる審理でなされた判決の場合、事実誤認を上訴の理由とできなくなりますので注意が必要です。

2 窃盗事件と略式手続

窃盗事件の略式手続とは、公判手続きを開くことなく、100万円以下の罰金を言渡す手続きです。

窃盗事件の略式手続は、簡易裁判所で行われる窃盗事件の裁判で、窃盗事件の容疑者に略式手続を行うことに異議がない場合に行うことができます。

窃盗事件の略式手続は、罰金刑が科せられるものの、窃盗事件が早期に終結することによる身体拘束からの解放という利点があります。 つまり、窃盗事件で逮捕・勾留されたとしても、略式手続がおこなわれることで、早期に社会に復帰しこれまでと同じように生活することが可能になります。

3 窃盗事件と通常の訴訟手続き

窃盗事件での通常の訴訟手続きは、冒頭手続き、証拠調べを経て、論告・最終弁論、判決の言い渡しという流れで行われます。

窃盗事件で通常の訴訟手続きが行われた場合、約1~2か月の期間で判決の言渡しがおこなわれることになります。 起訴後も勾留され、保釈も認められない場合はこの期間も容疑者の身体は拘束され続けることになります。 身体拘束期間の観点からみると、窃盗事件における訴訟手続きは即決裁判手続き、略式手続の方がはるかにその期間が短いといえます。

とはいえ、窃盗事件の即決裁判手続き、略式手続のいずれも検察官が請求することで行われます。 弁護士に依頼することで、検察官に即決裁判手続き、略式手続の請求をするように交渉することが可能になります。 窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することにより交渉の成功率も上がる可能性もあります。

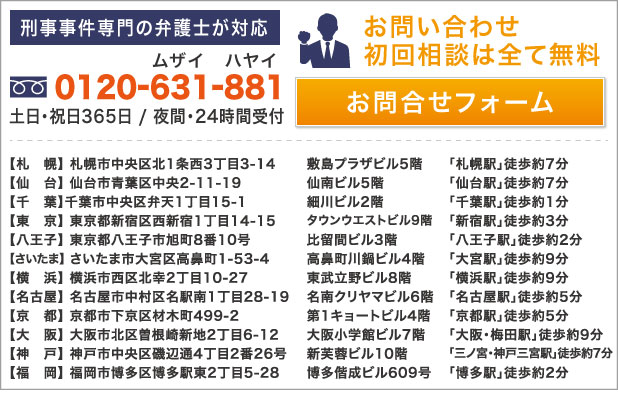

窃盗事件でお困りの際は、窃盗事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。